1塁側のファウルラインよりも外側に「スリーフットライン」や「スリーフットレーン」と呼ばれる線があることをご存じでしょうか。

中には「あの線はなぜ1塁側だけにしかないんだろう」と疑問に思った方がいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、「スリーフットライン」や「スリーフットレーン」の役割について解説していきます。

- 「スリーフットライン」や「スリーフットレーン」とは何か

- 「スリーフットライン」や「スリーフットレーン」にはどんな役割があるのか

- 守備妨害になるのはどんな時か

「フット」とは「長さの単位」のこと

「フット(foot)」とは、アメリカで広く使用されている長さの単位です。

また、複数形を「フィート(feet)」と表します。

- 単数形「フット:(foot)」

- 複数形「フィート:(feet)」

「1フット=30.48センチメートル」と定義されています。

野球に関係する3フィートは91.44センチメートルだね!

「スリーフットライン」とは?

本塁-1塁間を結ぶファウルラインの外側に引いてある線を「スリーフットライン」と言います。

ファウルラインとスリーフットラインの間隔が3フィート(91.44cm)です。

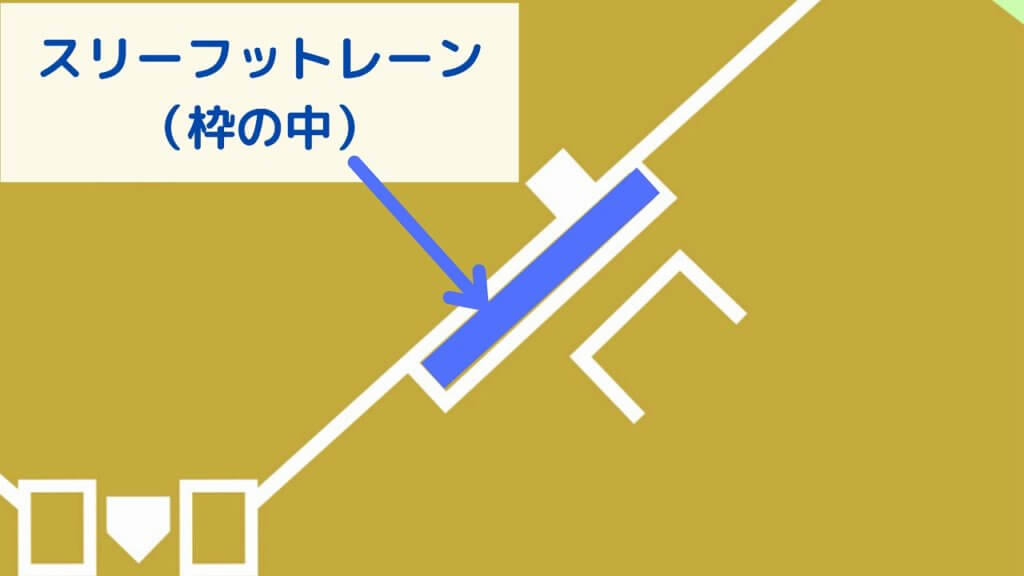

「スリーフットレーン」とは?

ファウルラインとスリーフットラインによって囲まれたエリアを「スリーフットレーン」と言います。

「スリーフットレーン」の役割

スリーフットレーンは、打者走者(バッターランナー)が相手の守備を妨害したかという基準となるものです。

ただし、「スリーフットレーン」は走路の一部を強調しているだけであり、必ずしも「スリーフットレーン」の中を走らなければならないというわけではありません。

下記は、スリーフットレーンの中を走らないケースの一例です。

打球を処理している野手を避ける時

【状況】

(1)打球が1塁線に転がる。

(2)打球を処理しようとした一塁手を避ける為、打者走者はスリーフットレーンよりもファウルグラウンド側を走った。

【解説】

公認野球規則5.09(a)(11)において、打球を処理する野手を避ける為に、スリーフットレーンの外を走ることは差し支えないとされています。

無理にスリーフットレーンの中を走ったことで交錯し、ケガをしてしまっては大変です。

走者は状況に応じて、走路を変えなければなりません。

「スリーフットレーン」と「守備妨害」

スリーフットレーンの枠からはみ出して走塁し、相手の守備を妨げたと審判が判断した場合、故意ではなくても打者は守備妨害でアウトになります。

ここからは「守備妨害になるケース」と、「守備妨害にならないケース」を実際に見ていきましょう。

守備妨害になるケース①:キャッチャー前に打球が転がり、打者走者はスリーフットレーンの中を走らなかった時

【状況】

(1)打球がキャッチャー前に転がる。

(2)キャッチャーがその打球を処理し、1塁へ送球。

(3)この時、打者走者はスリーフットレーンよりもフェアグラウンド側を走っていた。

【解説】

上の画像の通り、キャッチャーが1塁へ送球しようとする際、送球線上に走者が入ってしまいます。

これにより、1塁ベースで守備をしている野手が捕球しづらくなったと判断された場合は、守備妨害が適用されます。

守備妨害になるケース②:振り逃げを狙った打者がスリーフットレーンの中を走らなかった時

【状況】

(1)3つ目のストライクを取ったが、キャッチャーが1塁側へ後逸し、打者が振り逃げを狙った。

(2)キャッチャーがその打球を処理し、1塁へ送球。

(3)この時、打者走者はスリーフットレーンよりもファウルグラウンド側を走っていた。

【解説】

今回のケースも同様に、キャッチャーの送球線上に走者が入ってしまいます。

これにより、1塁ベースで守備をしている野手が捕球しづらくなったと判断された場合は、守備妨害が適用されます。

守備妨害にならないケース①:送球線上に打者走者がいない時

【状況】

(1)打球がキャッチャー前に転がる。

(2)キャッチャーがその打球を処理し、1塁へ送球。

(3)この時、打者走者はスリーフットレーンよりもファウルグラウンド側を走っていた。

【解説】

走者は、キャッチャーから1塁への送球線上に入っているわけではなく、1塁ベースで守備をしている野手の妨げにはなりません。

その為、例えこのケースで、送球が走者に当たったとしても守備妨害が適用されることはありません。

下記のケースも見てみましょう。

【状況】

(1)3つ目のストライクを取ったが、キャッチャーが1塁側へ後逸し、打者が振り逃げを狙った。

(2)キャッチャーがその打球を処理し、1塁へ送球。

(3)この時、打者走者はスリーフットレーンよりもフェアグラウンド側を走っていた。

【解説】

同様に、走者はキャッチャーから1塁への送球線上には入っていません。

1塁ベースで守備をしている野手の妨げにはならない為、送球が走者に当たったとしても守備妨害にはなりません。

守備妨害にならないケース②:スリーフットレーンの中を走っていた走者に送球が当たった時

【状況】

(1)打球がキャッチャー前に転がる。

(2)キャッチャーがその打球を処理し、1塁へ送球。

(3)しかしその送球が打者走者に当たってしまった。

(4)この時、打者走者は両足とも、スリーフットレーンの中を走っていた。

【解説】

公認野球規則5.09(a)(11)において、打者走者は両足をスリーフットレーンの中、もしくはそのライン上に置かなければならないというルールが定められています。

今回のケースでは、打者走者がきちんと両足をスリーフットレーンの中に入れて走っていた為、「守備妨害は適用されない」ということになります。

まとめ:「スリーフットライン」と「スリーフットレーン」

ここまで、「スリーフットライン」と「スリーフットレーン」について解説しました。

- 本塁-1塁間を結ぶファウルラインから、3フィート外側に引いてある線をスリーフットラインと言います。

- ファウルラインとスリーフットラインによって囲まれたエリアをスリーフットレーンと言います。

- スリーフットレーンは、打者走者が相手の守備を妨害したかという基準となるものです。

今回紹介したケースは、プロ野球や高校野球の試合でもよく見られます。

「スリーフットライン」や「スリーフットレーン」にも注目して、野球観戦を楽しんでみてください。

このサイトでは「みんなで野球を楽しみたい」をコンセプトに、野球の基礎知識やルールについて発信しています。

興味を持ってくださった方は、他の記事も読んでいただけると嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。